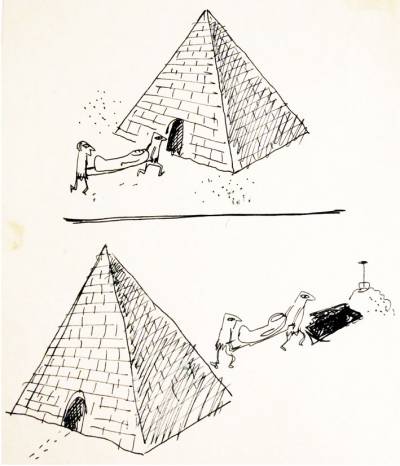

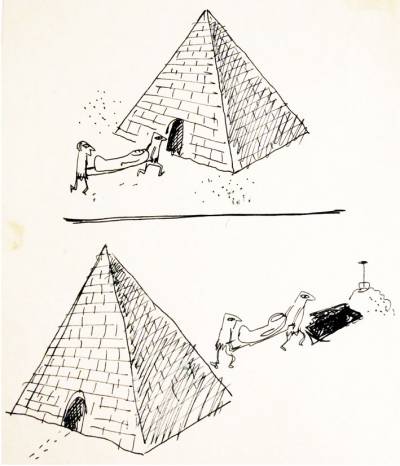

Этой моей карикатуре лет тридцать, если не сорок... Это первая ее публикация. В самом деле - пирамида Хеопса пуста...

|

У северного основания Курской дуги немцы вклинились в занимаемый нами передний край обороны, создав выступ шириной до 200 метров. Поскольку этот выступ или клин давал немцам возможность в какой-то мере просматривать и прослушивать нашу оборону, в штабе Центрального фронта и в штабе 13-й армии было принято решение выбить их из насиженного места и тем самым привести линию обороны в надлежащий вид. Было известно, что немцы удерживают этот клин силами смертников. Последние умело использовали то обстоятельство, что осью клина является полотно железной дороги, проходящей по высокой насыпи, и с её помощью создали по сути неприступную оборону. Они вырыли в железнодорожной насыпи многочисленные, так называемые, лисьи норы и надёжно укрывались в них при артобстрелах и авиабомбёжках. Очевидно, учтя всё сказанное выше, командование решило: 1. Ударить по насыпи сразу с обеих сторон, справа и слева, ротой штрафников; 2. Перед атакой провести мощную артподготовку с задачей по возможности полностью уничтожить противника; 3. Захваченную ротой штрафников территорию прикрыть противопехотными и противотанковыми минными полями с запада, т.е. с направления возможных танковых и пехотных контратак немцев Задача по минированию в данной операции была возложена на два батальона из числа входящих в оперативную группу 1-й гвардейской ОИБСН. Как ни занят я был в то время основной своей задачей - усилением переднего края в полосе обороны, занимаемой 13-й армии генерала Пухова, и подготовкой действий подвижных отрядов заграждений, не было дня, чтобы наша опергруппа не готовилась к предстоящей операции, которую мы называли «Клин». Задолго до дня операции один батальон минёров слева, а другой справа от железнодорожного полотна и железнодорожной будки каждую ночь выводили свои подразделения на передний край обороны. Здесь минёры вместе с пехотинцами «удлиняли усы» от наших окопов в сторону противника, и не только запасали в них мины, но даже понемногу устанавливали минные поля, стремясь облегчить себе работу в ходе самой предстоящей операции. Я заранее решил, что во время операции буду находиться с батальоном Ванякина, действующим на северном конце основания немецкого клина, а чтобы вместе с комбатом и другими офицерами не погибнуть при артобстреле со стороны противника, распорядился создать для нас более или менее надёжное убежище. Получив добро от Иоффе и командира корпуса Лазько, я вместе с командирами батальонов пошел знакомиться с командованием роты штрафников и самими штрафниками. Штрафная рота по количеству личного состава оказалась значительно больше, чем стрелковый батальон того времени, а по качеству бойцов превзошла все мои ожидания. По первому впечатлению штрафниками являлись сильные и смелые солдаты с большим боевым опытом и знаниями. Из разговоров с ними и с командованием роты я выяснил, что преобладающая часть её состава проштрафилась из-за излишней любви к женскому полу и связанными с этим самовольными отлучками. Спецификой наступательного боя силами штрафников являлось то, что офицеры всегда находятся не впереди возглавляемых ими подразделений, а позади. Начало операции было назначено на поздний вечер в один из последних дней июня. Когда солнце опустилось к горизонту, я и Ванякин, оставив нашу легковую автомашину в лесозащитной еловой посадке вблизи железнодорожного пути, направились пешком в сторону переднего края. Ванякин как всегда был одет щёголем. Он был при всех орденах, а их к середине 1943 года он имел заметное количество. Щегольство было в какой-то мере традицией всей бригады, где, как правило, выполнение боевых заданий производилось в касках, в блещущих белизной подворотничках и в начищенной обуви. У Ванякина это ещё обуславливалось влюблённостью во врача батальона, которая то ли то ли в конце, то ли после войны его женой. Не успели мы пройти и ста метров по направлению к траншее, ведущей к переднему краю обороны, как с удивлением поняли, что немцы начали стрелять в нас из одного или даже нескольких 72-х миллиметровых орудий. Полагая, что это какое-то недоразумение, мы продолжали ещё некоторое время идти вместе и оживлённо разговаривать. Лишь убедившись, что немцы нас действительно «берут в вилку», мы разделились и пошли друг от друга на некотором расстоянии, однако, не таком уж большом, чтобы препятствовать нашему разговору. Разговор шёл о предстоящей операции: - Надёжная ли будет землянка в передней траншее? – спросил я. На что Ванякин бодро ответил: - Лучше не может быть. Землянку я лично осмотрел. Она небольшая, но прочная. Кроме двух деревянных накатов над ней, командир штрафной роты обещал уложить ещё три наката из рельсов. Рельсы мы ему вчера надёргали и сдали. - Тогда порядок. Не сомневаюсь, что немцы на нашу артподготовку ответят ураганным огнем. Артиллерии у них здесь хватает. Могут они добавить огонька и со стороны. - Не страшно. Землянка гвардейская. Уверенность в том, что мы попадем в гвардейскую землянку у меня начала исчезать, как только мы спустились в траншею, и я увидел брошенный над ней поперек рельс. Чем дольше мы продвигались по траншее к переднему краю, тем больше мы видели над собой брошенных рельсов. Добравшись до "гвардейской"землянки, мы увидели, что над ней, кроме двух деревянных накатов, кстати, весьма жиденьких, из тонких стволов деревьев, нет ни одного рельса. Оставалось только внутри навести должный порядок, так что к началу операции в ней уместились радист со своей радиостанцией, Ванякин с ординарцем, помпотеха батальона Рабинович и я. Было тесновато, но вполне терпимо. Наша артиллерийская подготовка продолжалась не менее получаса, в течение которого по железнодорожной насыпи с немцами-смертниками в лисьих норах было выпущено огромное количество снарядов. С нашим последним снарядом штрафники сразу дружно бросились в атаку, но неожиданно были встречены таким пулеметным и автоматным огнем, что, понеся большие потери, вынуждены были залечь. Но удержаться там, где они залегли, тоже не удалось. Немецкая артиллерия, начавшая действовать с момента окончания нашей артподготовки, вынудила тех, кто уцелел, вернутся в недавно покинутые траншеи, ибо выдержать ураганный огонь, при котором снаряды ложились чуть ли не на каждом квадратном метре площади, никто не мог. От немецкого артобстрела, буквально в первую минуту пострадала и наша землянка. Мы остались живы только потому, что первый снаряд ударил в угол землянки, и снял с неё оба деревянных наката, а последующие снаряды ложились рядом, но в землянку не попадали. Немцы, вылезшие из лисьих нор, видя, что мы в новые атаки не поднимаемся, сами перешли в атаку. Я хорошо слышал их истошные крики: «Vorwärts! Vorwärts!» (Вперед! Вперед! - нем.) Штрафники и минёры, засевшие в траншеях уверенно и надёжно отбили как первую, так и многочисленные последующие контратаки немцев. По радио было получено распоряжение наступательную операцию прекратить, плотно закрепившись на переднем крае. Из-за неудачи штрафников нам не удалось установить ни одной мины. Заслуга минёров сводилась только к тому, что они в качестве стрелков помогли отбить контратаки немцев. Как действовали минёры в качестве стрелков, Ванякин, Рабинович и я наблюдали непосредственно, так как при каждой контратаке немцев мы и сами залезали с автоматами в переднюю траншею. Во время одной из таких наших вылазок я был изумлён действиями медсестры из роты штрафников. Не обращая внимания на контратаки немцев, она выскакивала из траншеи в нейтральную зону и вытаскивала оттуда раненых. Сильная и ловкая, она каждый раз втаскивала в траншею сразу двух раненых. Те выглядели в её руках как котята в зубах и лапах кошки. Высокая и статная, с правильными чертами лица русской красавицы и хорошими манерами, она заинтересовала меня ещё до операции, когда я увидел её в штабе штрафной роты. На мой вопрос командиру штрафной роты, что делает в роте эта женщина, он ответил, что это она попала в роту штрафников за далеко не нравственное поведение в одной из войсковых частей. Не знаю, правильно ли характеризовалась нравственность этой медсестры, но что касается её смелости в бою, ей мог бы позавидовать любой солдат и офицер. Невесело возвращались мы с Ванякиным и его ординарцем с этой операции. Идя по узкой траншее в тыл, мы натолкнулись на лежащего в ней раненого. Невозможно было пройти по траншее дальше, не наступив на него. Он и предложил нам это, прося только не наступать ему на левую раненную ногу. Посоветовавшись, мы решили вылезти из траншеи и пройти вдоль неё по тропинке хотя бы небольшой участок. Снаружи было идти намного приятней, так как траншея была неполного профиля и в ней приходилось пробираться согнувшись. По этой причине мы не стали в нее спускаться, несмотря наступающий рассвет и открытую местность. Утомлённые вечерним и ночным, неоднократно возобновлявшимся боем, я и ординарец Ванякина, который был значительно старше меня, стали отставать от комбата, шедшего гоголем впереди нас. Раздавшийся выстрел со стороны немцев заставил Ванякина броситься на землю. Пуля пробила ему околыш фуражки. Это заставило комбата спуститься в траншею и идти дальше уже по ней. Я же с его ординарцем шли поверху, решив, что немецкий снайпер, посчитав нас, идущих с автоматами, за рядовых бойцов, не станет тратить на нас патроны. Мы шли, посмеиваясь над Ванякиным, и благополучно добрались до конца траншеи. У нашей автомашины мы встретились с только что ставшим командиром корпуса Г. С. Лазько. Григорий Семенович предложил мне вместе с ним поехать в штаб корпуса. Я пересел к нему в машину и по дороге рассказывал ему, как прошла операция. Лазько был очень расстроен неудачами минувшей ночи и загрустил. По дороге он приказал водителю заехать на ДПП (дивизионный продовольственный пункт) и там после рапорта начальника пункта приказал: «Погрузи мне в машину ящик водки». Выполнив приказание, тот спросил Лазько: - А как мне списать этот ящик водки?». Не повышая голоса, генерал ответил: - Ты

...

Читать дальше »

|

|

***

Туба была стройной девушкой немного выше среднего роста. От других знакомых мне девушек евреек она отличалась тем, что была не брюнеткой, а светлой шатенкой, то есть русой. У нее было привлекательное лицо с большими голубыми глазами. В неё постоянно кто-нибудь влюблялся. Не минула эта участь и меня, но моя влюблённость быстро прошла и перешла в многолетнюю дружбу, радующую меня и, по-видимому, и её. Старше меня на несколько лет, Туба успела в начале Первой мировой войны окончить гимназию и по примеру многих других гимназисток стала сестрой милосердия. Познакомился я и с ее семьей - с отцом, матерью, сестрой Машей, в отличие от Тубы огненно рыжей, и двумя братьями. Один из братьев был шофёром такси, другой работал снабженцем. Жили они дружно, и, бывая в Москве по служебным делам, я всегда заходил к ним, в основном, конечно, ради встречи с Тубой. По её инициативе мы ходили вместе в театры и музеи, посещали различные выставки. Хорошо помню, как мы были, например, на выступлении Маяковского, который меня приятно удивил своими остроумными ответами на едкие вопросы из зала.

В конце НЭПа, приехав в Москву и встретившись с Тубой, я услышал, что в неё влюбился японский коммунист, работающий в Коминтерне, и что она тоже к нему неравнодушна, но боится полюбить его по-настоящему. На мой вопрос о причине боязни она рассказала: «Боюсь не потому, что я еврейка, а он японец. Он меня просто пугает своей ревностью. С подобной ревностью я никогда не сталкивалась и даже представить себе не могла, что такая бывает... Я с ним должна ходить только пешком, а если ехать – то только на автомашине. Каждая наша поездка на трамвае или в автобусе кончается скандалом. Он не выносит заинтересованных взглядов мужчин в мою сторону, вступает с ними в скандальные разговоры, а потом, когда мы покидаем трамвай или автобус, начинаются его бесконечные упреки, что я-де неправильно себя веду, что он сомневается в моем хорошем отношении к нему и прочая подобная чепуха. Кстати, мне кажется, мужчины смотрят на меня с интересом именно из-за него. Ведь это у нас довольно редко, чтобы советская девушка была в обществе японца».

В следующий приезд в Москву я узнал, что в жизни Тубы произошли большие перемены: умерла её мать и вышла замуж её сестра Маша. В этот раз Туба познакомила с героем своего романа. Он приехал на автомашине и втроем мы отправились в гости к Маше. Японец произвёл на меня очень хорошее впечатление. Весьма привлекательный внешне и не так уж мал ростом, какой обычен для японцев, он был лишь чуть ниже Тубы. Сразу бросалось в глаза, что он спортивен и хорошо физически развит. О его азиатском происхождении можно было догадаться разве что по разрезу глаз, бледно-жёлтому лицу и такого же цвета рукам. В остальном он выглядел как типичный европеец.

В гостях у Маши в разговорах за столом, в которых участвовал и муж Маши – инженер, коммунист и весьма начитанный ортодоксальный марксист, японец показал себя многосторонне эрудированным человеком. Он отлично владел русским языком, то есть говорил на нём совершенно свободно без всякого акцента. При отъезде из Москвы в Ленинград, где я в то время служил, Туба, провожавшая меня, на моё замечание «Тубочка, мне кажется, японец на высоте со всех точек зрения. Он мне понравился. Советую не зевать» ответила «Всё было бы в ажуре, если бы не его дикая ревность…»

Снова оказавшись в Москве, примерно, через полгода, я зашел к Тубе и застал в заметно опустевшей квартире лишь ее братьев. Оказалось, что их отец вернулся жить на Украину, откуда в своё время приехал в Москву, а Туба вышла замуж за своего японца и уехала с ним на Дальний Восток, где он работает не то в качестве какого-то нашего дипломатического представителя, не то служащим Коминтерна, не то нашим тайным агентом.

В Ленинграде в начале лета 1929 года я неожиданно получил от Тубы письмо, в котором она просила разрешения приехать ко мне и пожить у меня месяц или два. Письмо было из Москвы. Я немедленно на него ответил, сообщив Тубе, что она может приезжать ко мне в любое время и жить у меня, сколько ей хочется, но при этом она должна иметь в виду, что я живу в одной комнате. Если это её будет смущать, то я могу перейти к товарищу по квартире, а летом этот вопрос решается ещё проще, поскольку я уезжаю в лагеря. На мое письмо она ответила телеграммой о своём приезде. Уже когда мы ехали с ней с вокзала, она сказала мне: «Навсегда сбежала от своего японца из-за его ревности. Буду пока скрываться от него у тебя. Ведь ты не из трусливых». А по приезде ко мне она в подробностях рассказала о своей жизни на Дальнем Востоке.

«Жила я в роскошных условиях была всем обеспечена, но жила затворницей. На рынок и по все домашним делам ходила прислуга японка. Работать он мне не разрешал. Всё из-за ревности. И ревность его выросла до грандиозных размеров. Если я покупала платье, и оно мне нравилось, он рубил его саблей и выбрасывал. Если я заводила котёнка и ласкала его, он котёнка убивал. Если мы шли в театр, и на меня кто-нибудь из мужчин посмотрел, мы уходили из театра. Если бы я рассказала тебе во всех подробностях о припадках его ревности, ты бы заболел. Щадя тебя, я на эту тему больше не буду говорить. Запомни это и не обижайся. Думаю, что у меня есть только один выход – смерть...»

- Чья? – спросил я.

- Конечно, моя. А может быть его, - подумав, добавила она, — скоропостижная...

И Туба стала жить вместе со мной в одной комнате, пока я не уехал в летние лагеря. Но и туда Туба пунктуально приезжала ко мне в дни и часы, когда это разрешено. Спустя какое-то время Туба захотела вернуться в Москву — я её проводил, и она расцеловала меня при расставании. Писем от неё я не получал, а писать ей не писал, так как не знал, где она, да и не был уверен в том, что ей интересны мои письма.

Приехав в конце 1933 года в Москву как всегда по делам службы, я снова встретился с Тубой. Она изменилась. Стала ещё более привлекательной, но в лице её появилось выражение постоянной грусти.

Я сказал ей об этом и услышал в ответ:

- Грусть оттого, что мой муж умер...

Вскоре она рассказала мне, когда и от чего он умер, предупредив, что я единственный человек в мире, которому она это рассказывает. И, не торопясь, изредка прикладывая платок к глазам, поведала мне следующее:

«После возвращения от тебя из Ленинграда я устроилась в Москве на работу, жила у братьев. Потом оказалось, что мой муж уже в Москве. Начиная с поздней осени, он неоднократно заходил к моим братьям, но меня не заставал дома, — я была или на работе, или у Маши. А братья говорили ему, что меня в городе нет. Однажды вечером он все же застал меня дома и остался на правах мужа. Ночью в постели он начал крупный разговор со мной, а точнее не разговор, а скандал с очередными припадками ревности. Это разговор подслушали мои братья Семён и Борис. Они зашли в комнату, где мы лежали, велели мне одеться и ехать ночевать к Маше, поскольку, дескать, они должны тут поговорить с японцем всерьёз. Я их послушалась и уехала, а потом через неделю узнала, как они с ним "поговорили".

Когда он оделся, они заставили его выпить стакан водки, а затем надёжно связали по рукам и ногам, заткнули рот полотенцем, сняли с него ботинки и положили на пол. После этого они взяли увесистое берёзовое полено, из числа приготовленных для топки квартиры, и начали со всей силы бить его по пяткам. После они несколько раз ударили его тем же поленом по спине, на которую предварительно положили валенки. Эту операцию они закончили тем, что, вынув у него изо рта полотенце, надели на него пальто и шапку и, взяв под руки довели до остановки такси. Там, усадив в машину, заплатили шофёру, попросили довезти до кремлёвской больницы и сдать дежурному врачу.

В кремлёвке, - продолжала Туба, - куда я пришла по его записке, я увидела его беспомощно лежавшим в постели, до неузнаваемости похудевшим и пожелтевшим. Он еле слышно сказал мне, что после моего ухода с горя напился, потому упал с лестницы и, очевидно, отбил себе все внутренности. "Будет хорошо, если я умру, — прошептал он мне на прощание. Хорошо и мне, и тебе". Врачам и всем, кто приходил к нему в больницу, он рассказывал то же, что и мне. Спасти его не смогли, и вскоре он умер. А правду о причине его смерти мне рассказали братья. Теперь тебе единственному её рассказываю я. И смотри, может быть, нужно об этом донести кому следует?»

- Подумаем, – заявил я.

А потом подумал и никому о том, что Туба мне рассказала, не доложил.

Правильно ли я поступил? Думаю, что правильно. Жить с такой ревностью этот человек не имел права, а губить из-за его смерти других людей я считал недопустимым.

1971

|

|

Все очень устали. Становилось прохладно. Слева, недалеко от дороги тянулся лес, а справа за изгородью начиналось поле. Хотелось наконец отдохнуть. Многие развалились тут же, на заросшей травой обочине. Некоторые, и я в том числе, уселись на изгородь. Над нами металось несколько маленьких птичек. На одного из нас, его звали Панифа, упала сверху капля птичьего помета и оставила на его синих штанах, называемых лыжными, белое пятно...

Дорога идет к лесу и прячется там. До лагеря еще далеко и мы решаем заночевать в лесу. Проходим по лесной дороге еще несколько сот метров и за стволами деревьев видим сравнительно светлую полянку. Снимаем рюкзаки, сбрасываем как накопившуюся за день усталость. Вскоре разгорается костер, над ним повисает закопченный котел со смесью свиной тушенки и гречневой каши.

Я отхожу недалеко в сторону. Лес молчит. Не качнется ни один листок. Верхушки деревьев уже кажутся черными, и только кусты еще сохраняют холодный зеленый цвет.

За спиной слышны голоса и треск костра - если обернуться, видны оранжево-красные проблески между стволами и купами зарослей. Когда смотришь вверх вдоль стволов, начинает тихо кружится голоса, кажется, что стволы клонятся прямо на тебя... В разбросанных тут и там кустах читается какая-то угроза. Взгляд натыкается на очертания и силуэты притаившихся животных или даже людей. Чтобы преодолеть испуг, пытаюсь сразу же распознавать увиденное, но моя настороженность находит все новые поводы для страха.

Спешу к костру, с трудом сдерживая желание побежать, ощущая спиной, как все те кусты, собравшись вместе, сгрудившись, следуют за мной.

После ужина сооружаем навес, опорой для которого служат три дерева, растущие недалеко друг от друга. Под навесом наваливаем наломанных веток - они остро пахнут листьями и еще острее - свежими белыми разломами и срезами.

Наконец все устраиваются под навесом. Увы, я оказываюсь в самой середине. Очень тесно, все лежат, стиснутые как патроны в обойме. Одеяла постелены сверху, поперек наших тел, поэтому ноги и грудь остаются открытыми. Сейчас же на ноги набрасываются комары, впиваются сквозь носки...

В мой бок врезается какой-то острый сучок, и как я ни ворочаюсь, мне его не избежать. Так проходит час, другой... Мне не заснуть. Иногда кто-нибудь поднимается и идет к костру, на дежурство. На несколько минут становится свободнее, но возвращается отдежуривший, и снова муки. Когда рядом со мной начинает укладываться какой-то здоровяк, я понимаю, что положение мое безнадежное. Я как более легкий вытиснут поверх спящих... Щель, в которую я был до этого воткнут, сомкнулась.

Зевая, я бреду к костру. Костер стреляет искрами в темное, глухое небо, Палка, на которой висел котел, перегорела посередке и два ее конца дотлевают в огне. У костра - двое спящих, укутанных с головой и ногами в одеяла - сейчас они похожи на двух больших черепах. Девушка, до крайности сузив глаза, смотрит на пламя.

Я устраиваюсь у костра так, чтобы не напекло голосу. Я смотрю в небо и жду рассвета. Небо начинает слегка светлеть, наливается розовым. Кажется, я никогда еще не видел неба перед рассветом. Неподалеку несмело посвистывает какая-то пичужка...

Во мне растет немое чувство, родственное восторгу...

(запись - март 1961)

|

|

Поезд из Риги приходил в Ленинград в 4 часа утра. В Ленинграде шел дождь. За окном двигался мокрый деревянный перрон. Было несколько встречающих, только не меня. Я поднял воротник плаща и быстро зашагал к выходу, к воротам из тонких железных прутьев. Я спешил, чтобы взять такси. Нежелательная перспектива добираться домой через весь город как-то иначе облегчала мой чемодан и ускоряла мои шаги. На стоянке такси мне повезло. Я открыл заднюю дверцу голубой «Волги», положил на сиденье чемодан, захлопнул ее, открыл переднюю, уселся и сказал шоферу: "На Васильевский остров, Гаванская улица".

Машина почти неслышно тронулась с места.

Было четыре часа утра и шел дождь. Странным и очень далеким казалось теперь то, что все лето я провел на даче в Юрмале под Ригой, что по утрам, когда мама уходила на базар, я садился в шезлонг и читал книгу, что иногда, а под конец и каждое утро, взяв полотенце, ходил на море и встречался там с девушкой... что мы вместе купались, а днем снова встречались на пляже... что после обеда я бродил с чашкой вишен по дорожке возле дачи, стреляя в разные стороны косточками, что из города приезжала Лариса, дочь нашей общей знакомой, и я и Марик катали ее на лодке по реке Лиелупе, вяло обдумывая варианты соблазнения этой недалекой красотки...

Казалось бы, ничего особенного тогда и не было, однако теперь, став прошлым, это "ничего" вдруг предстало в памяти столь ярко и неповторимо, что я почувствовал себя несчастным, как человек, владевший некоей драгоценностью и легкомысленно с ней расставшийся.

Я еще не знал, что только моя неискушенность могла дать ту мнимую полноту бесценных и неповторимых картин минувшего, не знал, что прошлое так же обманчиво, как и будущее. Возможно, я просто забыл, что когда сидел с книгой в шезлонге, у меня болела голова, когда ел вишни, было невообразимо скучно, что утром на море я безобразно мерз, а когда катался в лодке с Ларисой, тупо пекло солнце, и дико раздражали ее ответы невпопад...

Я еще не знал, что "хорошее", то есть когда наша сущность находится в полной гармонии с окружающей действительностью, что это "хорошее" дается очень редко в чистом виде, что чаще оно равно лишь одному мгновенью. Я тогда многого еще не знал...

Дома были затуманены дождем, пустые улицы казались очень широкими, город обезлюдел и существовал сам по себе. Я его видел словно впервые и не только потому, что жил долго без него и забыл - нет, днем, в выматывающей суете я бы вряд ли заметил что-либо новое в нем, но сейчас я увидел нечто главное...

Я ехал в теплой машине по новому городу, заштрихованному тонкими линиями дождя. Его здания, проспекты, каналы и мосты через них, его площади и решетки парков с тусклой зеленью деревьев представляли собой одно стройное целое, без единого случайного предмета, случайной детали или лишнего штриха...

... Такси вылетело к Неве, Дворцовый мост был еще разведен. На той стороне реки на Университетской набережной тянулись фасады зданий, построенных в 18 веке. Въезд на мост перекрывал полосатый красно-желтый шлагбаум. Мост медленно опускал высоко задранные створки разводной части, к шлагбауму шагал человек в пирамидальном черном плаще с капюшоном.

Такси вкатило на мост, мягко брякнув покрышками в том месте, где только что закрылась пропасть.

Я вошел во двор и непривычными показались густые кроны молодых деревьев, клумбы цветов, новые покрашенные черной краской низенькие металлические ограды и строящийся дом напротив, выросший еще на один этаж.

Я поднялся по лестнице, позвонил в нашу дверь. За ней раздалось родное покашливание отца, забытое шлепанье его домашних тапочек, и когда он открыл и я вошел в комнату, меня крепким узнающим объятьем охватил мой забывшийся быт.

(запись - март 1961)

|

Мне 15 лет. Комсомольско-молодежный лагерь. Само название лагеря обязывало нас быть другими по сравнению с более детским — пионерским — лагерем. Основное отличие — игра в любовь. Все играли в любовь. Более опытные целовались, остальные ( и я в том числе) мечтали и надеялись. У меня была девушка — Галя Алексеева. Познакомился довольно нелепо. Лишь год назад перестал краснеть, вспоминая об этом. Мое отношение к ней — постепенное умирание симпатии. Что ускорила затем и она сама. У нее была большая грудь и мягкая фигура. Вожатый их 4-го отряда, похожий на Ива Монтана, отзывался о ней: «Луна» и поглядывал на меня. По вечерам были танцы. Я приглашал ее. Она говорила со мной молча — такое у нее было тело. Я гладил ее глазами. Она смотрела на меня снизу — серьезно, страстно. Нас тянуло друг к другу, и расставаться после танца было мучительно. Я ни разу не был с ней наедине. И все же хорошо было знать, что у меня есть она. Вечером после горна на отбой, когда наша палата заполнялась густым запахом ног и мелкими подлостями, начиналась вторая, необычайно интересная лагерная жизнь. Если подлости не были направлены на тебя, то они вызывали щекочущее чувство сомнительного удовольствия. Чаще они были смешны, но иногда и жестоки. Лежа в кроватях, парни делились вслух своими похождениями. Приходил наш вожатый, спортсмен-пятиборец, и довольно цинично говорил о девицах. Ему внимали, верили — как-никак человеку 25 лет. Надо бы написать отдельно о нашей ночной жизни в лагере. Но сейчас не это главное. Однажды я услышал, что нашего Ива Монтана выгнали из лагеря за какие-то прегрешения. В ответ девицы его 4-го отряда забастовали. Обед на четырех столах возвратился на кухню. Несколько заговорщиц пошли на прямой протест. Было шесть часов вечера. Я на волейбольной площадке играл с кем-то в мяч. Две наших девицы шли мимо с чемоданами в руках к выходу из лагеря. Рядом крутился Рудька, один из тех, кто со всеми всегда «на ты». Глупо-значительный малый. - Что, Галя, далеко собралась? - спросил он. - Представь себе, Рудик, домой. Моя Галя Алексеева шла к лагерной калитке с чемоданом. Ей нравился Ив Монтан. Без него она не хотела оставаться здесь. На меня она не смотрела. Чемодан у нее был большой и тяжелый — она любила хорошо одеваться. Полпалаты ходило в ее нарядах. Это мне страшно не нравилось. Не говоря уже о соображениях гигиенического порядка — я всегда был брезглив — в этом я усматривал неполноту ее чувства ко мне. Я ревновал ее к девицам. Я ненавидел девиц в ее платьях. Она словно разменивала то, что у меня с ней. Все мое и все ее должно было принадлежать только нам двоим. Отдавая поносить свои наряды подругам, она словно изменяла мне. Я чувствовал измену. Она прошла мимо, стараясь не смотреть на меня. Если бы все это не было таким демонстративным, я, может, поверил бы, что она действительно уезжает. Но это было так несерьезно и обыкновенно, что я просто не осознал происходящее и не обратил на него внимание. Как бы пропустил мимо глаз и ушей. Калитка закрылась... ...Ужин. Я по приятной привычке взглянул в сторону их отряда Стол, где она сидела, показался щербатым ртом. Зуб впереди был вырван. Я не увидел Галю. Каша стала ватой. Словно разжались пальцы, и я полетел вниз, облитый давящим холодом. Я падал, как во сне. Я знал, что должен разбиться - вздрогнув, открыть глаза, увидеть, что все страшное миновало. Но я продолжал падать, и этому не было конца. Я падал с судорогой в пальцах и животе. Начались танцы, но я не услышал музыки. На меня смотрела множество одинаковых лиц. Сочувствие смотрело на меня множеством лиц. Я переставлял ноги в вязкой тине. Резонанс сочувствия сверлил виски. Я вернулся в палату и свалился на кровать. Лежа — легче. Это я давно узнал. Я думал, что не любил ее, что оставался свободен. Она же бесконечно унизила меня. Я стал жалок. Оказалось, что она значила для меня все. А я для нее — ничего. Я выдыхал непонятные слова. Я хотел заплакать, но лицо окаменело вместе со слезами. Я видел в себе почти одно сплошное несчастье. Оставалась только крохотная часть меня, которая удивлялась моему состоянию, тому, что я превратился в мученика. Я продолжал лежать, когда кто-то вошел в палату и сказал, что Алексеева вернулась. Когда я должен был вот-вот разбиться, я вздрогнул и очнулся. Все прошло. Боль ушла вместе с этим сном. Она, Алексеева, на станции вдруг вспомнила про меня. Она сказала: «Вспомнила Игоречка...» Она ужаснулась. Она заплакала. Без меня она не могла жить. Она вернулась. Я должен сейчас пойти на танцы — она ждет меня. Но я сказал: — Не хочу никуда идти... Пусть ждет... Галя Алексеева потеряла для меня всякое значение. В тот вечер я был дежурным по лагерю. Вместе со старшим вожатым я ходил после отбоя по палатам и ставил оценки им за чистоту и дисциплину.

Палаты парней — вонь и вой.

Палаты девушек — где исчезало мое спокойствие. Их сладко-манящий странный запах...

Я ходил и ставил оценки. Дверь в палату, где была Алексеева, открылась. Свет из коридора поместил в ее комнате мою тень. Девицы шумели. Все они знали меня. Они всё знали. Они хотели, чтобы я поставил им пятерку. Из темноты, из гвалта голосов хрипло-мягко-нежно вырывался один: «Игорек, поставь пять! Игоречек, пять! »

Голос бесился радостью, басил... Он хотел скрепить нашу связь. «Игорек, Игоречек, пять!». Голос наслаждался, крича мое имя. «Все будет очень хорошо! Я обожаю тебя, Игоречек!» — слышалось в нем.

Неприязнь и удовлетворенное самолюбие — вот то основное, что я почему-то испытывал в ту минуту.

Ведь все кончилось — как она этого не понимала...

(запись - март 1961)

|

|

На танцплощадке было тесно. Динамик гремел, не уставая. Девушек было много. Когда закончилось танго, я проводил ее до скамьи и вернулся к Марку.

Слегка возбужденный, я стоял рядом с ним. Да, с ней приятно было танцевать. Приятное лицо, чистая кожа... На загорелой шее — полоска бус. Я понял, что нравлюсь ей. Обычно это нетрудно заметить. Ее стройное тело было удивительно послушным. Следующий танец я намеренно пропустил — стоял в углу и думал о ней. Пусть и она думает.

Объявили «дамское танго». Я видел, как она, слегка смутившись, направилась в мою сторону.

…Мы двигались тихо-тихо, прижавшись друг к другу. Это было чертовски приятно. Я что-то сказал — она что-то ответила

- У тебя, похоже, все тип-топ, - сказал Марк.

- Вроде, да.

- Покажешь ее?

Я кивнул.

Затрещал дикий пошлый фокстрот. Я решил переждать, но встретил ее взгляд и снова пригласил. Танец был дурацкий, все вокруг тряслись как в остром приступе лихорадки. Наконец динамик замолк, и я отпустил ее.

Марк стоял за моей спиной:

- Это та?

- Да.

Он округлил глаза:

-Ты с ума сошел. Я ее знаю Она хромая.

Меня словно по затылку ударили - все потемнело перед глазами. Вокруг другая толпа, другой вечер.

Пусть мне нравилось танцевать с ней, но еще полчаса назад я ее не знал. Что было в планах? Ну, прогуляться потом с ней по улице. Не больше. Да, она понравилась мне, но не настолько, чтобы... И все-таки несчастье было налицо, оно случилось только что и почему-то именно со мной...

Когда динамик снова ожил, я уже не мог ее не пригласить. Но я ничего не видел и не чувствовал. Просто двигался рядом, обняв ее, как собрат по несчастью. Наконец музыка замолкла. Я пробрался сквозь толпу и вышел на улицу. Я стоял на противоположной стороне и не мог уйти, словно больше не принадлежал себе.

Динамик отгремел на прощанье вальсом, танцующие стали покидать площадку, улица быстро пустела. Одной из последних вышла она - легкая, в светлом платье, на шее полоска бус. Она несколько раз оглянулась и медленно пошла вдоль забора. Теперь я увидел - она явно хромала. Как же я раньше не заметил.

Я шел за ней как привязанный по другой стороне улицы, стараясь держаться в тени. Она снова оглянулась. Может быть, заметила меня, не знаю, но почему-то остановилась у забора и стала смотреть, как возле ярко освещенной, с распахнутыми окнами, дачи парни играют в пинг-понг. Целлулоидный шарик звонко щелкал в тишине. Мне показалось, она ждет, чтобы я подошел.

Я почувствовал, что если не сделаю этого, то всю жизнь буду каяться. Она стояла спиной ко мне и смотрела, как играют в пинг-понг.

- Это интересно? - спросил я, облокотясь на забор рядом с ней.

Она повернула голову и улыбнулась:

- Не очень...

- Тогда, может быть, пойдем дальше?

- Может быть, да, а может быть, нет.

- Лучше первое, - сказал я.

Она засмеялась, и мы пошли. Я смотрел только вперед или только на ее лицо. Пусть думает, что я ничего не заметил. Она старалась скрыть свою хромоту, видимо вставая на цыпочки одной ногой. Она весело болтала. Но боль не отпускала меня.

...Потом мы долго стояли у ее калитки. Она говорила , что работает на ресепшн в отеле, что дирижер Ниязи, приехавший на гастроли со своим оркестром, жуткий пьяница и скандалист, что как жалко, что она еще не была в Ленинграде... Она расспрашивала меня о моей музыке и еще о том, можно ли купить у нас модную нейлоновую сумку, и еще о том, не много ли она болтает - ведь это такая плохая ее привычка. Мне было приятно слушать ее голос, идущий как бы из глубины души.

Однажды она вскрикнула «ой!», когда в калитку мимо нас прошли с собакой ее соседи. Вдруг они скажут маме, что видели ее с молодым человеком. Впрочем, ей все равно. Ей ведь 18 лет уже. Я сказал, что и мне столько же, прибавив год.

Упали первые капли дождя.

- Сейчас польет, - сказал я.

Она не поверила, пока капли не стали падать ей на открытые плечи. Мы перебежали через улицу, встали под большое дерево, и дождь глухо и мягко застучал по листьям.

Мы стояли совсем рядом. Я смотрел на ее оголенные смуглые от загара плечи и мне хотелось ее обнять - ведь это было так просто...

- Мне чуть-чуть холодно, - сказала она.

- Да? - нашел я повод прикоснуться к ее теплой коже. - Действительно...

Я хотел снять пиджак, чтобы укрыть ее, но она сказала:

- Нет, уже поздно. Я должна идти домой...

- Тогда до свидания. - сказал я.

- До свидания.

Она улыбнулась, будто все понимая, пересекла улицу, стараясь не хромать, и скрылась за калиткой.

- Вот и все, - подумал я.

Когда я вернулся домой, Марк возился на веранде с раскладушкой. В то лето наши семьи теснились в одной даче. Дождь прошел и в стекла билась мошкара.

- Где это тебя так долго носило? - спросил он.

- Так, нигде особенно...

Вдруг у него изменилось лицо:

- Ты что, с нею был?

- Да.

- Ну, ты даешь...

Он еще раз посмотрел на меня и больше ничего не сказал.

(запись - февраль 1961)

|

Падает снег. Он засыпает дома и улицы. Можно подниматься, как в лифте, опираясь взглядом на струящиеся снежинки. Подниматься до сырой мякоти облаков... Площадь пугающе соблазняет своей чистотой девственницы. На нее трудно ступить, а потом трудно не испытать жестокой радости насильника. Хочется бесконечно многого. Черной дворовой собачкой делать стремительные круги в снежной тишине и вдруг замереть на месте, дрожа горячим языком... Или маленькой мышью скрестись под снегом, теплым снегом, и слышать запах нор и открывать бесчисленные сверкающие лабиринты. Ребенком я забирался в угол, в пахнущие ветви новогодней елки, пытаясь открыть таинство игрушек. Они, качаясь, тихо позванивали, и я уже начинал проникать в их сказку... Казалось, еще чуть-чуть и произойдет чудо. Сколько я разламывал и разбивал игрушек, чтобы увидеть крошечных человечков, которые должны были жить внутри... Падающий снег всегда возвращает желание постичь тайну всего, он вызывает космическое волнение, "ощущение вечности", как говорит Э. Хемингуэй. Я долго верил в волшебство и больше всего мечтал стать невидимым, я хотел все мочь и когда было уже трудно верить в "по щучьему велению", в волшебные зерна и в прочее, стал мечтать о себе-невидимке. И апогеем этих грез был сон. Синее замерзшее окно. Я собирался - чистил зубы, причесывал волосы и смотрел на себя в зеркало. Потом, захлебываясь радостью и волнением, бежал по снегу мимо сараев, мимо теперь такого низкого полузанесенного забора, мимо темной школы в тот двухэтажный дом, где жили две девочки-сестры. И, может, нигде никогда больше мне не было так хорошо, как в те далекие зимние вечера, проведенные вместе с ними. Самой любимой моей (или нашей) игрой была такая, когда кто-нибудь гасил в комнате свет, и мы, став незаметными, начинали искать друг друга. И что я испытывал, когда вдруг наткнувшись на одну из девочек, касался пальцами платья, проводил ладонями по лицу и волосам, чтоб узнать кто это, назвать имя. Или как я забирался на снежную гору, на которой были эти девочки - они сталкивали меня, я в восторге катился вниз и снова лез наверх, чтобы снова падать от их толчков. Или, погрузившись в снег так, что стать незаметым, кричал им Тарзаном... Нет, это еще не сон. Сон случился позже, когда я уже не мог ходить туда, не мог встречаться с ними.

...Я шел по ступенькам лестницы "униженный и оскорбленный", с желанием отомстить. На лестничной площадке стояли они и смотрели сквозь меня.

...Я состоял из огромного, как вселенная наслаждения от сознания того, что они меня не видят.

...И вот я приближаюсь к ним, но вижу в их глазах любопытство и, посмотрев вниз, с ужасом обнаруживаю, что меня явно выдают полупрозрачные валенки. Я позорно спасаюсь бегством.

Сыплет снег. Вся вселенная только белый снег - меня окружают его волны, снежные потоки определяют мое направление. Я лечу против их движения.

Есть очень редкое ощущение - оно появляется лишь при полете. Это - страх, когда он становится упоительным... Я помню, как много летал во снах, как падал с высоких домов, испытывая ужас пред самым концом и в то же время маленькую хитрую уверенность, что не разобьюсь. Она оказывалась последней частицей мозга, которая не спала и все видела и в последний миг становилась огромным вздохом облегчения. Но иногда она не успевала вырасти, и тогда я разбивался... Или в других снах меня убивали, и я дернувшись, просыпался.

... Как я летал кругами над фантастическим городом со страшным ощущением высоты, которое хотелось продлить вечно. Но я рос и постепенно почти перестал летать во снах - лишь пытался. Вот я сажусь в сани. Я очень хочу, чтобы они взлетели. Усилием моего воображения я заставляю их немного приподняться. Но нечто новое, что тогда появилось в моих снах, может быть, чувство реальности, не пускает выше. Я напрягаю свое воображение до физической боли, но санки, обессиленные, судорожно припадают к земле...

А летать невидимым на теплыми крышами и опускаться к окнам... Ведь каждое окно стоит того, чтобы в него заглянуть. Знаете, как это много - увидеть человека, когда он уверен, что за ним никто не наблюдает. Становится похотливо-стыдно, будто ребенком отрываешь лапки у мухи...

А еще, много-много ночей, лежа в постели, я мечтал о "ней". Лучшим вариантом при этом было, чтобы я превращался в невидимку, долго следовал за ней. Замирая от спазмов предвкушения, сознавая свое великое могущество, проникал в душистую темноту ее комнаты - к ней, сонной, теплой, сладкой....

Я смотрел на далекий купол потолка, слышал похрапывание отца, стук часов, звонки трамваев внизу на улице, и по лицу текли подростковые слезы. ...В едком бренчащем автобусе. Морозные стекла, как иллюминаторы - временами в них наплывы света. Автобус сумасшедше трясется, будто в нем раскручивается какая-то бешеная пружина. Нахохлившиеся фигуры пассажиров. И та боль, которая неразрешенным вопросом мучила меня, вдруг проходит. Мне открывается искомое - я буду писать. Эта мысль на мгновение становится наиглавнейшей во мне, и она почему-то удивительно соответствует трясучему бессмысленному аду, среди обитателей которого и я.

О, снежный вечер состоял из сплошных символов! Но если на то пошло, символы везде, во всем, всегда. Только нужно хоть немного быть для этого фаталистом.

... Предпоследняя остановка. Мне выходить. Впереди слепая и чуть пьяная старуха. Ей помогают спуститься на занесенный снегом тротуар. Она извиняется перед пассажирами - малость загуляла у невестки.

И никто из родни не удосужился ее проводить, - думаю я.

Меня поражает, что она радостна.

Автобус ухрипел. Мы остались вдвоем. Но старуха об этом не знала. Она тихо засмеялась. Я замер, чтобы не обнаружить свое присутствие. Ее палка щупала воздух. Снег падал на склеенные веки старухи - они шевелились. Было убийственно тихо, как бывает, когда идет снег. Старуха вздохнула, потопталась:

- А погодка... Господи, хорошо-то как...

Она пошла, пробуя перед собой заснеженный тротуар. Она шла неестественно прямая, как ходят все слепые. И пела что-то счастливое. Я шагал за ней по другой стороне улицы.

"Только слепые могут быть счастливы"...

От мельканья миллионов теней кружилась голова.

Холодная трубка в телефонной будке. Сначала далекие гудки, потом ее голос. Я стал говорить. Она не поняла, она переспросила. Я говорил обо всем, что было во мне. Она очень хотела спать - я ее разбудил. Она стояла на коленях в теплой постели. Я помню приятный запах ее губ. Я не сказал ей, чтобы она сейчас приехала. Ее голос засыпал в трубке. Она ни в чем не была виновата. Я только сказал в восторге теряющего, что больше никогда не позвоню.

Дворник перестал бессмысленно скрести лопатой и смотрел на меня. Он был похож на отставного Деда Мороза.

В спокойствии снежного плена становишься философом. Я понял, что навсегда остаюсь один. Я, как Диоген в бочке, только у меня стены из струящегося снега... P.S. Интересно, что эти микросюжеты откликнулись потом во многих моих вещах - в повестях "Свет на сцену", "Мальчику вслед", "Маньяк", в романе "Массажист" и отчасти даже - в "Репетиции прощания". - И.К.

| |